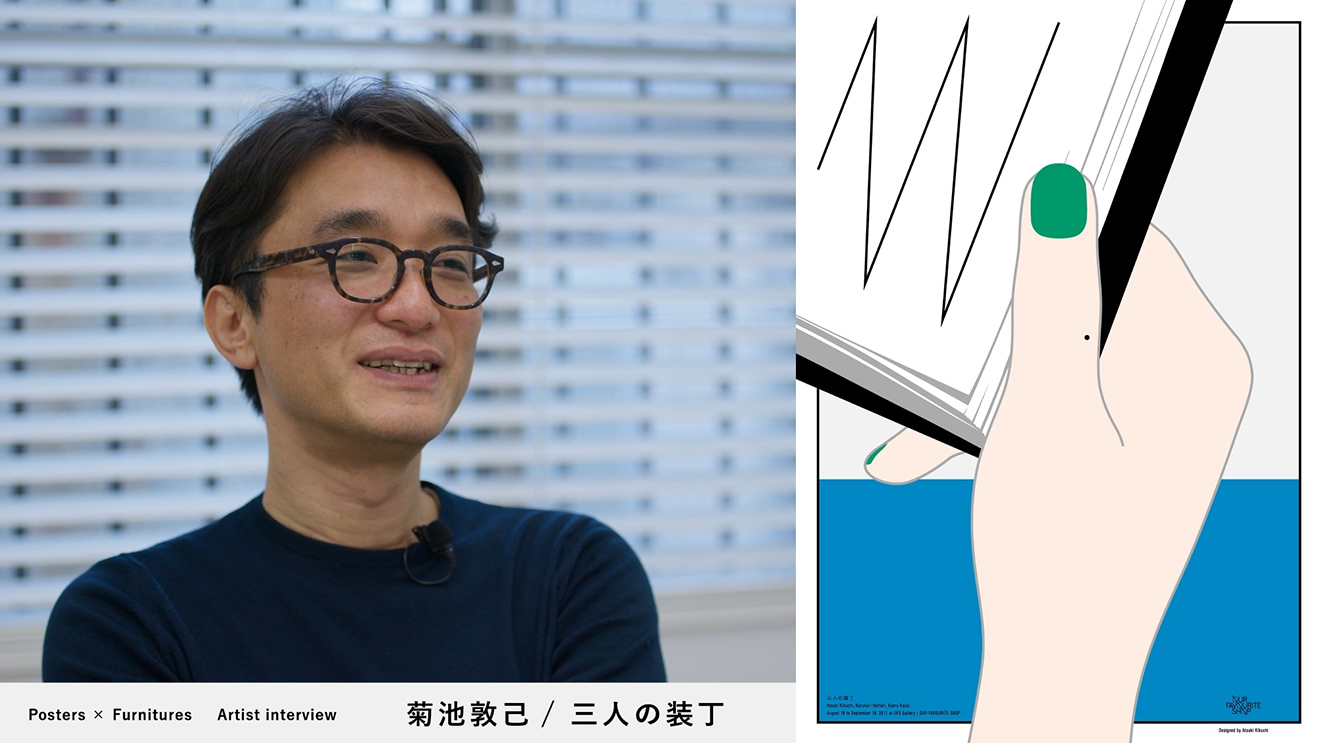

「POSTERS × FURNITURES」Designers Interview③with菊地 敦己(全4回)

東京建物が主催するアートギャラリー BAG-Brillia Art Gallery-において、ポスターと家具の共演「POSTERS × FURNITURES」の企画展を2024年2-3月に開催しました。bloomoi(ブルーモワ)の共創パートナーであるKIGI(キギ)をディレクターに迎えた本企画展は、18名のデザイナーが手掛けたポスターにそれぞれ家具を組み合わせた展示です。家に飾れるポスターは額装やサイズを選んで購入することが可能で、訪れる人に自分らしい暮らしを考えるきっかけを作っています。企画展のBehind storyとして5名のデザイナーにポスターの制作背景や暮らしに対するお話を伺いました。今回は、グラフィックデザイナー菊地 敦己さんのインタビューをお届けします。

これまでのインタビュー

vol.1 葛西 薫

https://bloomoi.brillia.com/reports/entry_0025/

vol.2 髙田 唯

https://bloomoi.brillia.com/reports/entry_0026/

誰でもあり得るものに、固有のアイデンティティを立ち上げる

−ポスターを制作した背景について教えてください。

菊地さん:

これは、2017年にOFS Galleryで開催した企画展「三人の装丁」の際に制作したポスターです。「三人の装丁」というタイトルのとおり、葛西薫さん、服部一成さんと私の三人が参加したブックデザインに焦点をあてた展覧会でした。ブックデザイン専門のデザイナーの方もいますが、この3人はもロゴやポスターやパッケージなど色々なタイプのデザインをするメンバーなので、本に絞った展示は珍しい機会でした。

このポスターは、見ての通り本を持った右手をクローズアップした構成なのですが、最後に“ほくろ”を描きました。本も手も背景も記号的な絵で、この手は誰の手でもあり得るけれど、“ほくろ”があるだけで個性が出ますよね。手が固有の温度をもったものになった気がして、ほっとするといいますか。グラフィックデザインは、瞬時に何が描かれているか分かることが必要なので、形態は整理して単純にしていきます。ただ、行き過ぎると個性がなくなってしまうので、シンプルでありながら固有のかたちを探すわけですが、これがなかなか難しい。試行錯誤の連続です。

普段の私たちはマスプロダクトに囲まれて生活していますが、グラフィックデザインもその最たる例です。ひとつの特別なものを作るのではなく、同じ多数のものを作ることが目的です。例えば油絵の作品は、絵の具の物質感があり筆跡が残る唯一のものです。一方で、僕たちが作る印刷物は通常、何千・何万という単位で生産されます。どれがオリジナルでどれがコピーというわけではなく、同じ絵柄のものを多数生産するための設計図を描くような作業です。再現できるということは素晴らしいことですよね。例えば、100年以上前にデザインされた椅子が今でもリプロダクトされていたりしますが、それは設計という考え方があるからです。

今回のポスターはいわゆる情報が入っていないものだから、版画に近いですね。通常、僕たちが作っているポスターには場所や日時といった文字情報が入っています。そのイベントが終わったら情報は役に立たないけれど、この時代に、この場所で、こんなことが行われたという事実が記録されています。実際に社会で起きた出来事とリアルな世界で繋がっていた、時代と共にあるということもポスターの魅力のひとつだと思います。

日本の文化である掛け軸とポスターの共通点

―家に飾れるポスターが購入できるPostersの良さは?

菊地さん:

Postersという仕組みはサイズが選べることが特徴ですね。部屋のサイズに合わせて、という現実的な面もあるけれど、サイズが変わるとイメージが変わるので、そこに面白さがあります。同じ絵でも、現実の手に近いサイズと巨大な手だと受ける印象が違いますよね。

ここ数年、日本美術に関わる仕事が増えたんですが、掛け軸がとても好きになりました。季節や相手に合わせて架け替える楽しさがあります。形式に縛られると窮屈ですが、軸を変えるだけで空間の印象が変わります。和室や床でなくてもなかなか面白いし、収納するときにすごくコンパクトになるのもいい。ポスターも同じで「掛けかえること」で生活の場のイメージが変わります。すごく好きな固定されたものと暮らすのも選択肢のひとつだけど、絵を時々変えることは楽しいと思います。

生活というものは完璧ではなく適当な方が楽しい

―暮らしで大切にしていることはありますか。

菊地さん:

すごく適当です。絵も壁に穴を開けて飾ったりするのではなくて、ただポンと置いています。床に置いてあってもいいし、本棚に置いてもいいし。生活空間は、それぐらい適当な方がいいと思いますね。こうじゃなきゃいけない、これが一番綺麗だと決めないことの方が楽しい。ちょっと映画を観るからソファの位置を変えてみて、観終わったあとにソファを戻すのが面倒だから、しばらくそのままにしてみると、それが意外と新鮮!みたいなことありますよね。

僕は収納があまり好きじゃない。そもそも収納で隠すようなものは要らない。家に小さな本棚はあります。棚に入らなくなると、隣に積まれていきます。そのうち整理するために積んでいるだけで、そこで本が溢れているから収納を増やそうとは思いません。少しモノが溢れている状態も悪いものじゃない。収納を置けば置くほど空間が狭くなるし、隠すことより開いていた方が気持ちいい。都心に暮らすことを考えると「もの」より空間の方が、値段が高いので滅多に使わないものは持たなくていいとも思いますが。

いま住んでいるところは、賃貸マンションですけれど、ほとんどの壁を抜いてワンルームにしてしまいました。空間に自分の暮らしを押し込めるのではなくて、「この家だったらここを変えて暮らす」といったことがもっと自由にできるようになるといいですよね。僕の場合、部屋のレイアウトを決める時に、スピーカーの位置から始めます。そしてソファの場所を決めて。きっと生活の中心においておきたいものが、みんなそれぞれあると思いますから。

―もしブルーモワとコラボレーションをするとしたら?

菊地さん:

LDKみたいな考え方ではない、用途が限定されない間取りができないかなとは思います。以前、3戸くらいの小さいマンションを作れないだろうかと思って、計算してみたことがありますけど。ワンフロア100平米の三層構成くらいの小規模集合住宅とかニーズがあるような気がします。大層なロビーやコンシェルジュみたいなサービスも要らないけど、もうちょっと空間に余裕が欲しいですね。今の分譲マンションは販売効率を優先しすぎて狭すぎるし、コーポラティブハウスは面倒臭い。今ある集合住宅の形式の中間に、もうちょっと大らかなフォーマットを探ってみたいですね。

菊地 敦己

ATSUKI KIKUCHI

1974年東京都生まれ。武蔵野美術大学彫刻学科中退。2000年ブルーマーク設立、2011年より個人事務所。ミナ ペルホネン(1995-2004)、サリー・スコット(2002-2021)のアートディレクション、青森県立美術館(2006)、大宮前体育館(2014)のVIサイン計画、『旬がまるごと』(2007-12)や『装苑』(2013)、『日経回廊』(2015-16)などの雑誌や書籍のブックデザイン、「亀の子スポンジ」のパッケージデザインのほか、美術、建築、ファッション、工芸にかかわる仕事が多い。また、ブックレーベル「BOOK PEAK」を主宰し、アートブックの出版を行う。展覧会に「PLAY」「重さと軽さ」(ともに青森県立美術館)、「Creation Is Free. Production Needs Fee.」(クリエイションギャラリーG8)、「VOCA展2013」(上野の森美術館)などがある。展示のポスター作品名:三人の装丁

Posters

https://posters-ofs.jp/